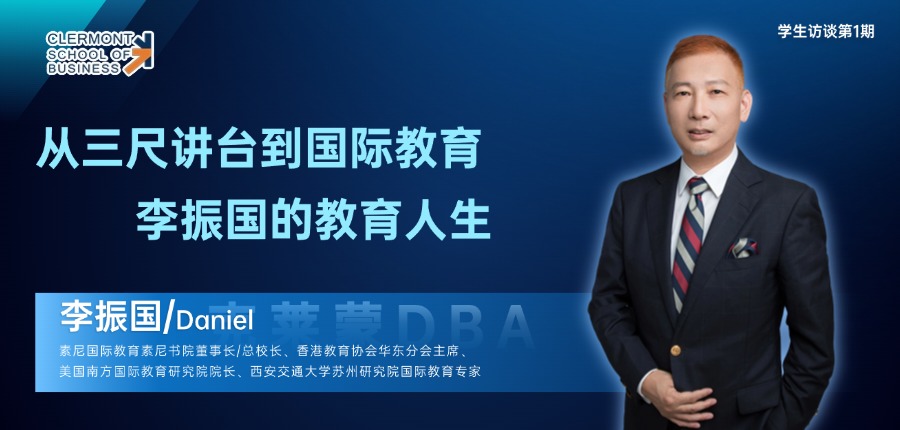

DBA学生访谈

中国教育改革开放的壮阔画卷中,李振国用四十年时间谱写了一曲动人的教育三重奏。从大学的讲台出发,他先后演绎了:

公立教育者的严谨治学

民办教育人的开拓创新

国际教育家的跨界融合

从公立高校的学术深耕,到民办教育的市场化探索,再到国际教育的本土化实践,他的每一步都踩在时代变革的关键节点上。

60岁的他,当同龄人开始享受退休生活时,这位永不停歇的教育行者再次走进克莱蒙高等商学院的DBA课堂。他说:“教育者的宿命,就是永远做教育变革的亲历者和实践者。”

让我们聆听这位跨越三个时代的教育实践者,如何用毕生经历讲述中国教育的过去、现在与未来。

1981年,年轻的李振国考入南京大学外国语言文学系。这所百年学府的深厚人文底蕴,为他打下了扎实的语言功底和跨文化视野。四年后,他选择投身教育事业,进入江苏科技大学担任教师,将学术热情转化为育人实践。

上世纪90年代,中国高等教育正值扩张与改革期。凭借出色的管理能力和专业视野,李振国被调入江苏大学,成为外语系领导班子成员,担任副系主任一职。这一时期,他主导了两项关键工作:

一是英语专业的课程体系改革,推动“语言+应用”的复合型人才培养模式;

二是通过校企合作、培训项目等方式为院系开辟创收渠道。

这段经历让他积累了丰富的教学管理与资源整合经验,也让他敏锐察觉到体制外教育的广阔空间。

2003年,李振国做出一个大胆决定:离开体制,加盟南京正德职业技术学院。在这所民办高校,他出任外语系副主任,直面民办教育“生存与发展”的双重挑战。

面对生源质量参差不齐、师资流动性大等问题,他提出“以就业为导向”的专业建设思路,引入职业资格证书课程,并与本地外贸企业共建实习基地。这一系列举措使得该系毕业生就业率连续三年位居全校前列。

然而,真正改变他教育理念的,是新东方创始人俞敏洪的“从绝望中寻找希望”的精神。

2005年,他毅然加入新东方团队,出任天津新东方第二任校长。在这所中国民办教育的“黄埔军校”里,他深刻体会到市场化教育的效率与激情:从标准化师资培训到精细化校区运营,从应试提分到激发学生终身学习动力。这段经历让他完成了从“管理者”到“教育创业者”的思维蜕变。

学术筑基与体制内耕耘(1981-2003)

投身民办教育的破局者(2003-2009)

随后,他受上海昂立教育集团邀请,创建南京总校并担任总校长。在K12赛道,他推动“学科教育+素质拓展”的融合模式,首次尝试将国际课程理念引入传统课外辅导体系。这也为他日后专注国际教育埋下伏笔。

2009年,李振国创立素尼书院的前身-南京丹佛教育,标志着其教育生涯进入全新阶段。此时的中国,留学需求呈现爆发式增长,但国际教育市场仍以简单课程移植为主。

他敏锐地提出“本土化国际教育”理念,一方面引进英美课程体系,另一方面结合中国学生的学习特点进行二次开发。

2010年代,他先后创立西交美高(西安交通大学苏州研究院与美国著名高中合作项目)和HKDSE港高(香港中学文凭课程),开创了两条差异化路径:前者瞄准美国TOP50大学升学,后者以香港为跳板辐射全球英语系高校。

尤为值得一提的是,他推动国际课程与公立体系的融合,与苏外教育集团江阴外国语学校等8所中学达成合作,甚至将课程输出至两所985大学,探索出“基础教育+高等教育”贯通的国际人才培养链。

在办学过程中,他始终坚持“教育即服务”的宗旨。其办学理念为三个V,暨:

Variation(差异)

Venture(探索)

Vision(眼界)

既尊重孩子们的个性差异,又要培养他们的探索精神,夸大视野,放眼全球。“始积跬步,无问西东”的校训,更是指引孩子们学贯东西文化,传承华夏文明的灯塔。这些实践使他成为华东地区国际教育领域公认的领军人物之一。

回望李振国四十年的教育生涯,从公立大学的讲台到国际学校的创校校长,变的是教育形态,不变的是他对“教育改变人生”的信仰。

他曾说:“俞敏洪老师教会我绝望中寻找希望,而我想让学生们看到更大的世界。”

如今,他毅然亲帅素尼团队,默默耕耘着国际教育的土壤,每年护送百余名学子走向世界名校。他的故事,不仅是一个教育者的成长史,更是一部中国教育多元化发展的微观缩影——在体制与市场、本土与国际的碰撞中,始终坚守育人的初心。